Der Ortsteil Hochmoor

De wijk Hochmoor – Alles begon met turf

Het natuurgebied „Weißes Venn“ ligt aan de rand van de Westfaalse Bocht en strekt zich uit over de gebieden van de buurdorpen Gescher, Coesfeld, Reken en Velen.

Het voormalige moerasgebied besloeg oorspronkelijk ongeveer 1.200 hectare en was daarmee eind 19e eeuw nog het grootste hoogveengebied in Westfalen. In dit gebied lag ook het brongebied van de Heubach met zijn uitgestrekte vochtige weilanden.

Het „Weiße Venn“ was halverwege de 19e eeuw nog een moeilijk toegankelijk gebied. In de eerste kaarten vindt men zelfs de veldnaam „Unland“ (onvruchtbaar land). De dikte van de veenlaag, bestaande uit zwart- en witveen, varieerde van twee tot vijf meter.

De naam „Weiße Venn“ is waarschijnlijk afgeleid van het pluizige wollegras dat tussen maart en mei, soms ook in september, wit bloeide en grote delen van het hoogveen bedekte.

De turfwinning begon aanvankelijk alleen op kleine schaal aan de buitenrand van deze moerasgebieden. Bewoning van de zogenaamde Tungerloher Mark was erg moeilijk. Een eerste vestiging vond daarom pas eind 1846 plaats.

Dit veranderde pas met de gedeeltelijke ontginning van de Venn-gronden en de vestiging van de turfmaatschappij Klasmann tussen 1906 en 1908. Als gevolg van deze ontwikkeling ontstonden in 1909 vlakbij de fabriek de eerste nederzettingen; in 1912 werd een éénklassige school gebouwd. Dit legde de basis voor de huidige wijk Hochmoor. De officiële naam „Hochmoor“ werd pas na lange discussies en talrijke alternatieve voorstellen in 1962 vastgesteld.

De industriële turfwinning duurde echter slechts ongeveer 50 jaar en eindigde kort na de grote veenbrand van 1959. Tegen het einde van de turfwinning en na afronding van verdere ontginnings- en infrastructuurmaatregelen werden de voormalige Venn-gronden omgevormd tot uitgestrekte landschappelijke gebruiksgebieden met talrijke kleine boerderijen. Hierdoor veranderde het landschap op veel plaatsen aanzienlijk. Tegelijkertijd ontwikkelden de woon- en bedrijfsgebieden van Hochmoor zich geleidelijk en sectiegewijs.

Wollgrasblüte um 1920

Typische Moorlandschaft

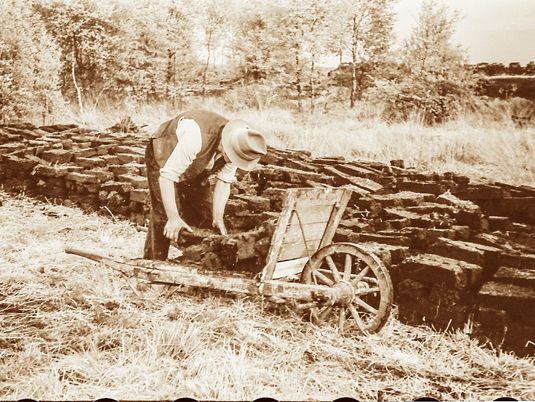

Torfstich in Handarbeit

Trocknungslagerung

Beschwerlicher Abtransport

Torfwerk um 1910

Arbeitersiedlung Klasmannstraße

Die erste Schule 1912

Kultivierung im Moor

Maschineller Torfabbau

Erste Läden entstehen ab 1933

Landwirtschaft im ehem. Moor

Hochmoor – 100 jaar

Oorsprong van het hoogveen: ongeveer 4.000–5.000 jaar geleden

1846: Eerste officiële vestiging door de kleine boer Henrich Hermann Höbing. Rond deze tijd werd op de rand van het hoogveengebied kleinschalig turf gewonnen.

1906–1908: Begin van industriële turfwinning op terreinen van Huis Landsberg-Velen en Gemen door het bedrijf Klasmann.

vanaf 1907: Bouw van een spoorverbinding (Vennebähnken) tussen de turfloods en het station Velen, aangesloten op de spoorlijn Empel–Coesfeld.

vanaf 1909: Bouw van een eerste arbeiderskolonie voor Duitse en Nederlandse turffamilies aan de Klasmannstraße.

1912: Oprichting van een eenklassige lagere school; Hochmoor wordt zelfstandige schoolgemeente. Geboorte van de wijk Hochmoor.

1917: Talrijke krijgsgevangenen worden ingezet bij de turfwinning, nadat Nederlandse gezinnen vanwege de Eerste Wereldoorlog naar hun thuisland terugkeerden.

1918/19: Het turfbewerkingsbedrijf ontwikkelt zich verder; water- en elektriciteitsvoorziening worden aangelegd voor fabriek en nederzetting.

vanaf 1925: Tweede arbeiderskolonie (“Neue Kolonie”) voor nieuwkomers uit voormalige Duitse oostgebieden langs de Stephanusstraße.

1929: Herbouw van de turffabriek na een grote brand in 1928.

1931: Verkoop van het adellijke moersterrein aan een vestigingsmaatschappij, later bekend als “Rote Erde”.

1935/36: Eerste vaste wegverbinding naar Velen en het “Gabelpunt”; aanleg van de centrale “Pappelallee”. Start grootschalige ontwatering en cultiveringswerken in het “Weiße Venn”.

1940: Constructie van een schijnvliegveld in het moersterrein; 140 krijgsgevangenen worden als dwangarbeiders ingezet in de turfwinning.

1942: Het gebied “Fürstenkuhle” wordt vanwege zijn bijzondere flora, fauna en oorspronkelijke moeraslandschap onder natuurbescherming gesteld.

1947: Uitgebreide cultiverings- en perceelswerken op voormalige turfvelden; landschap van het Weiße Venn verandert ingrijpend. Vestiging van Pharma GmbH, die werk biedt aan teruggekeerde oorlogsveteranen en “Ostvertriebenen”.

vanaf 1950: Eerste kleine boerderijen; de nederzetting krijgt een herberg, bakkerij, postkantoor en timmerwerkplaats.

1959: Grote moerbrand in de hete zomermaanden; turfwinning neemt af. Vestiging van Trapo AG (voorheen Karl Stumpf).

1960: Nieuwbouw van de lagere school aan de Pappelallee vervangt de oude school.

1961: Intensivering van woningbouw ten zuiden van de Pappelallee; vestiging van een filiaal van de Spar- und Darlehenskasse Gescher (nu Volksbank Gescher eG).

1962: Oprichting van de heemkundekring; officiële vaststelling van de naam “Hochmoor”.

1966: Bouw van een overgangskerk (nu parochiehuis) aan de Landsbergstraße; vestiging van een filiaal van de Kreissparkasse Coesfeld (vanaf 1978 Kreissparkasse Borken, nu Sparkasse Westmünsterland).

1967: De dierenkliniek verhuist naar het bedrijventerrein.

1972: Bouw van het evangelisch gemeentehuis.

1976: Inwijding van de nieuwe katholieke kerk St.-Stephanus.

1979: Hochmoor wint de landelijke wedstrijd “Unser Dorf soll schöner werden”.

1998: De basisschool wordt uitgebreid en krijgt nieuwe klassen en een burgerforum (aula).

2002: De katholieke parochie wordt onderdeel van de pastorale eenheid Velen en Ramsdorf.

2010: Plaatsing van een gedenkteken voor de talrijke dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog.

2012: Hochmoor viert 100-jarig bestaan in de “Grüne Mitte”.

2020: Circa 2.000 inwoners wonen in Hochmoor.

Vennebähnken

Optantensiedlung 1925 – 1960

Moorentwässerung 1935

Tiefpflüge im Einsatz

Moorbrand 1959

Die Siedlung wächst 1967

Das „Weiße Venn“

Het “Weiße Venn” en de Heubachweiden in nieuwe transformatie

Al in 1942 werd het gebied Fürstenkuhle als eerste natuurreservaat in de regio onder bijzondere bescherming gesteld om de kenmerken van het typische veenlandschap te behouden.

In de daaropvolgende jaren werden grote delen van het voorheen grootste veengebied in Münsterland door uitgebreide drainage- en cultiveringswerken omgevormd tot intensief gebruikte landbouwgrond, waardoor het voormalige uitgestrekte veenlandschap ingrijpend veranderde. Pas aan het einde van de 20e eeuw leidden particuliere initiatieven en inspanningen van natuurbeschermingsinstanties – ondersteund door publieke subsidies – tot versterkte samenwerkingen tussen natuurbescherming en landbouw en daarmee tot geleidelijke terugwinning van het waardevolle natuurgebied.

Deze inspanningen zijn sindsdien duidelijk toegenomen. Zo konden ten oosten van Hochmoor verdere delen van het “Weiße Venn” en de Heubachnederzetting onder natuur- en landschapsbescherming worden gesteld. Naast de Fürstenkuhle heeft zich sinds 1988 vooral het natuurreservaat Kuhlenvenn ontwikkeld tot een bijzonder aantrekkingspunt voor natuurliefhebbers. Talrijke vochtige weiden met verspreide kleine meertjes (plasjes) en riet- en oeverzones bieden steeds wisselende indrukken van dit veelzijdige natuurgebied.

Vooral de soortenrijke water-, wad- en weidevogels, die dit gebied als broedplaats of tijdelijk rustgebied gebruiken, maken een bezoek de moeite waard en bieden jong en oud het hele jaar door een natuurervaring. Gelukkig is te constateren dat grote delen van het landschap “Weiße Venn” zich dus opnieuw in transformatie bevinden.

Wie naast de informatie op de in het gebied opgestelde borden meer details wil weten, kan contact opnemen met Kreis Borken, Afdeling Natuur en Milieu (info@kreis-borken.de), de Biologische Station in Zwillbrock (www.bszwillbrock.de) of de plaatselijke heemkundekring (www.heimatverein-hochmoor.info).

Al deze contactpersonen informeren u graag.

Landschaft im Weißen Venn um 1900

Moor- und Heidelandschaft

Heideweg

Kultivierung in den 1930er Jahren

Wiedervernässung

Zugvögel im Kuhlenvenn

In der Fürstenkuhle

Impressionen aus Kuhlenvenn und Fürstenkuhle